|

|

Большая Советская Энциклопедия (цитаты)

|

|

|

|

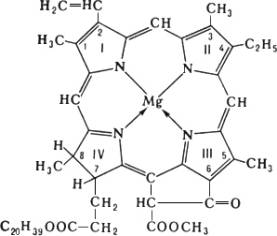

Хлорофилл | (далее Х)(от греч. chlorós — зеленый и phýllon — лист), зеленый пигмент растений, с помощью которого они улавливают энергию солнечного света и осуществляют фотосинтез. Локализован в особых клеточных структурах — или хроматофорах и связан с и липидами мембран. Основу структуры молекулы Х, составляет комплекс порфиринового цикла; в пиррольном кольце к остатку пропионовой кислоты присоединен высокомолекулярный спирт фитол, который придает Х способность встраиваться в липидный слой мембран

Высшие растения и зеленые водоросли содержат Х а и в, бурые и диатомовые водоросли — а и с, красные водоросли — Х а и d. В фотосинтезирующих бактериях присутствуют близкие аналоги Х — бактериохлорофиллы. По своему строению Х близок к др. природным комплексам порфиринов (с — дыхательным пигментам — цитохромам, красящему веществу крови — гему, а также простетическим группам некоторых ферментов — пероксидазы, каталазы.

Название "Х было дано французскими химиками П. Пельтье и Ж. Каванту зеленому спиртовому раствору смеси растительных пигментов в 1817. Впервые Х а и в разделил в начале 20 в. рус. ученый М. С. Цвет с помощью разработанного им метода. структуру Х выяснили немецкие ученые Р. Вильштеттер, А. Штоль (1913), Х Фишер (1930—40). Полный синтез Х осуществил американский химик Р. Вудворд. Роль Х в фотосинтезе доказана классическими работами К. А. Тимирязева. Пути биосинтеза Х выяснены в трудах американских ученых Д. Шемина, С. Граника и др.; большой вклад в изучение Х внесли советские ученые Т. Н. Годнев и А. А. Шлык.

Основной путь биосинтеза Х определяется конденсацией двух молекул d-аминолевулиновой кислоты с образованием порфобилиногена — производного пиррола, который в результате ряда ферментативных превращений дает соединение, содержащее порфириновое ядро — протопорфирин IX. Из протопорфирина образуется непосредственный предшественник Х — протохлорофиллид, уже содержащий Путем последующих реакций восстановления и присоединения фитола из этого предшественника образуется Х Стадия восстановления протохлорофиллида осуществляется у высших растений на свету, у низших растений — в темноте.

В и большая часть Х (содержание его обычно составляет 0,5—1,5% на сухую массу) находится в виде светособирающей "антенны" и меньшая часть — в реакционных центрах, непосредственно участвующих в работе цепи фотосинтетического переноса электрона. Поглощая квант света, молекула Х переходит в возбужденное состояние (длительность жизни синглетного возбужденного состояния около 10-9 сек), которое может переходить в долгоживущее триплетное возбужденное состояние с длительностью жизни до 10-3 сек. Возбужденные светом молекулы Х способны переносить электрон от молекулы-донора к молекуле-акцептору. Механизм этих реакций в модельных системах выяснен в работах советских ученых А. А. Красновского, В. Б. Евстигнеева и др. Способность возбужденного Х к переносу электрона обеспечивает функционирование реакционных центров фотосистем цепи фотосинтетического переноса электрона. Применение спектральной техники и низких температур показало, что в первичном фотоакте бактериохлорофилл, а возможно, и Х активного центра отдают свой электрон молекуле-акцептору (убихинон, ферредоксин). Этот первичный фотопроцесс сопряжен с цепью энзиматических реакций, ведущих к образованию восстановленных пиридиннуклеотидов и обеспечивающих работу цикла. Т. о., свет, поглощенный Х преобразуется в потенциальную энергию органических продуктов фотосинтеза и молекулярного Свет, поглощаемый Х вызывает в клетках также др. фотобиологические явления: индуцирует генерацию электрического потенциала на мембранах влияет на движение одноклеточных организмов (фототаксис) и т.д.

Исследованию свойств Х на разных уровнях молекулярной организации уделяется большое внимание, т.к. эти свойства тесно связаны с фундаментальным явлением преобразования энергии света в энергию при фотосинтезе.

Лит.: Тимирязев К. А., Солнце, жизнь и Избр. соч., т. 1, М., 1948; Годнев Т. Н., Строение и методы его количественного определения, Минск, 1952; Сб. ст., Минск, 1974; Красновский А. А., Преобразование энергии света при фотосинтезе. Молекулярные механизмы, М., 1974 (Баховские чтения, 29); Vernon L. ., Seel у G. R., The chlorophylls, . .— L., 1966.

А. А. Красновский.

|

Для поиска, наберите искомое слово (или его часть) в поле поиска

|

|

|

|

|

|

|

Новости 23.02.2026 14:40:13

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|