|

|

Большая Советская Энциклопедия (цитаты)

|

|

|

|

Углеводы | Углеводы (далее У) обширная группа органических соединений, входящих в состав всех живых организмов. Первые известные представители этого класса веществ по составу отвечали общей формуле m2nn, то есть + вода (отсюда название); позднее к У стали относить также их многочисленные производные с иным составом, образующиеся при окислении, восстановлении или введении заместителей.

Превращения У известны с древнейших времен, так как они лежат в основе процессов брожения, обработки древесины, изготовления бумаги и тканей из растительного волокна. Тростниковый ( можно считать первым органическим веществом, выделенным в чистом виде. У возникла и развивалась вместе с органической химией; создатель структурной теории органических соединений А. М. Бутлеров — автор первого синтеза вещества из формальдегида (1861). Структуры простейших выяснены в конце 19 в. в результате фундаментальных исследований немецких ученых Г. Килиани и Э. Фишера, основанных на стереохимических представлениях Я. Г. Вант-Гоффа и блестяще их подтвердивших. В 20-е гг. 20 в. работами английского ученого У Н. Хоуорса были заложены основы структурной химии полисахаридов. Со 2-й половины 20 в. происходит стремительное развитие химии и биохимии У, обусловленное их важным биологическим значением и базирующееся на современной теории органической химии и новейшей технике эксперимента.

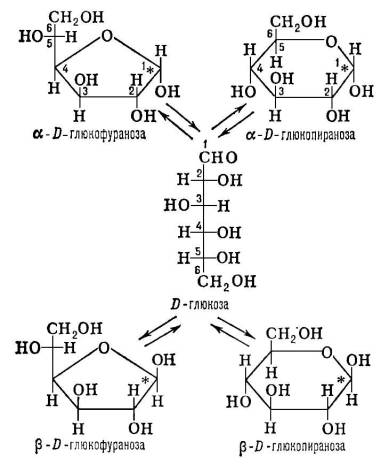

Классификация и распространение углеводов. У принято делить на три основных группы: моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Обычные моносахариды представляют собой полиокси-альдегиды (альдозы) или полпоксикетоны (кетозы) с линейной цепью (m = 3—9), каждый из которых (кроме карбонильного связан с гидроксильной группой. Простейший из моносахаридов — глицериновый альдегид — содержит один асимметрический и известен в виде двух оптических антиподов (D и L). Прочие моносахариды имеют несколько асимметрических их рассматривают как производные D- или L-глицсринового альдегида и относят в соответствии с абсолютной конфигурацией при (т—1)-м к D- или L-pяду. Различия между моносахаридами в каждом ряду обусловлены относительной конфигурацией остальных асимметрических центров (см. Изомерия). Характерное свойство моносахаридов в растворах — способность к мутаротации, то есть установлению таутомерного равновесия (см. Таутомерия) между ациклической альдегидо- или кетоформой, двумя пятичленными (фуранозными) и двумя шестичленными (пиранозными) циклическими полуацетальными формами (см. схему). Образующиеся пиранозы (как и фуранозы) различаются конфигурацией (a или b) возникающего при циклизации асимметрического центра у карбонильного (на схеме помечен звездочкой).

Соотношение между таутомерными формами в равновесии определяется их термодинамической устойчивостью (для обычных преобладают пиранозные формы). Полуацетальный гидроксил резко отличается от прочих гидроксильных групп моносахарида по способности к реакциям нуклеофильного замещения. Такие реакции с разнообразными спиртами приводят к образованию гликозидов (остаток спирта в гликозиде называют агликоном). В тех случаях, когда агликоном служит молекула моносахарида, образуются олиго- и полисахариды. При этом каждый остаток моносахарида может иметь пиранозную или фуранозную структуру, a- или b-конфигурацию гликозидной связи и быть связанным с любой из гидроксильных групп соседнего моносахарида. Поэтому число различающихся строением полимерных молекул, которые можно построить даже только из одного моносахарида, огромно.

К наиболее типичным моносахаридам относятся D-глюкоза, D-манноза, D-галактоза, D-фруктоза, D-ксилоза, L-арабиноза. К моносахаридам относятся также: дезоксисахара, в молекулах которых один или несколько гидроксилов заменены (L-paмноза, L-фукоза, 2-дезокси-D-pибоза); аминосахара, в молекулах которых один или несколько гидроксилов заменены на аминогруппы (D- D-галактозамин); многоатомные спирты, или альдиты, образующиеся при восстановлении карбонильных групп моносахаридов (сорбит, маннит); уроновые кислоты, то есть моносахариды, у которых первичная спиртовая группа окислена до карбоксильной; разветвленные содержащие нелинейную цепь (апиоза, L-cтрептоза); высшие с длиной цепи более шести (седогептулоза, сиаловые кислоты). За исключением D- и D-фруктозы, свободные моносахариды встречаются в природе редко. Обычно они входят в состав разнообразных гликозидов, олиго- и полисахаридов и могут быть получены из них кислотным гидролизом. Разработаны методы синтеза редких моносахаридов, исходя из более доступных.

Олигосахариды содержат в своем составе 2—10 моносахаридов, связанных гликозидными связями. Наиболее распространены в природе дисахариды сахароза, трегалоза, лактоза. Известны многочисленные гликозиды оли-госахаридов, к которым относятся различные физиологически активные вещества (например, флавоноиды, сердечные гликозиды, сапонины, многие антибиотики, гликолипиды).

Полисахариды — высокомолекулярные, линейные или разветвленные соединения, молекулы которых построены из моносахаридов, связанных гликозидными связями. В состав полисахаридов могут входить также заместители неуглеводной природы (остатки серной и жирных кислот). В свою очередь цепи полисахаридов могут присоединяться к с образованием гликопротеидов. Отдельную группу составляют биополимеры, в молекулах которых остатки моно- или олигосахаридов соединены друг с другом не гликозидными, а фосфодиэфирными связями; к этой группе относятся тейхоевые кислоты из клеточных стенок грамположительных бактерий, некоторые полисахариды дрожжей, а также нуклеиновые кислоты, в основе которых лежит полирибозофосфатная (РНК) или поли-2-дезоксирибозофосфатная (ДНК) цепь.

Физико- свойства углеводов. Благодаря обилию полярных (гидроксильных, карбонильной и др.) групп в молекулах моносахаридов они хорошо растворимы в воде и нерастворимы в неполярных органических растворителях (бензоле, петролейном эфире и др.). Способность к таутомерным превращениям обычно затрудняет моносахаридов. Если такие превращения невозможны, как в гликозидах или олигосахаридах типа вещества легко. Многие гликозиды с малополярными агликонами (например, сапонины) проявляют свойства поверхностно-активных соединений. Полисахариды являются гидрофильными полимерами, молекулы которых способны к ассоциации с образованием высоковязких растворов (растительной слизи, гиалуроновая кислота); при определенном соотношении свободных и ассоциированных участков молекул полисахариды дают прочные гели (агар, пектиновые вещества). В отдельных случаях молекулы полисахаридов образуют высокоупорядоченные надмолекулярные структуры, нерастворимые в воде (целлюлоза, хитин).

Биологическая роль углеводов. Роль У в живых организмах чрезвычайно многообразна. В растениях моносахариды являются первичными продуктами фотосинтеза и служат исходными соединениями для биосинтеза разнообразных гликозидов, полисахаридов, а также веществ др. классов (аминокислот, жирных кислот, полифенолов и т.д.). Эти превращения осуществляются соответствующими ферментными системами, субстратами для которых служат, как правило, богатые энергией производные главным образом нуклеозиддифосфатсахара. У запасаются в виде крахмала в высших растениях, в виде гликогена в животных, бактериях и грибах и служат энергетическим резервом для жизнедеятельности организма (см. Брожение, Гликолиз, Окисление биологическое). В виде гликозидов в растениях и животных осуществляется транспорт различных продуктов обмена веществ. Многочисленные полисахариды или более сложные углеводсодержащие полимеры выполняют в живых организмах опорные функции. Жесткая клеточная стенка у высших растений построена из целлюлозы и гемицеллюлоз, у бактерий — из в построении клеточной стенки грибов и наружного скелета членистоногих принимает участие хитин. В организме животных и человека опорные функции выполняют сульфатированные мукополисахариды соединительной ткани, свойства которых позволяют обеспечить одновременно сохранение формы тела и подвижность отдельных его частей; эти полисахариды также способствуют поддержанию водного баланса и избирательной катионной проницаемости клеток. Аналогичные функции в морских многоклеточных водорослях выполняют сульфатированные галактаны (красные водоросли) или более сложные сульфатированные гетерополи- (бурые и зеленые водоросли); в растущих и сочных тканях высших растений аналогичную функцию выполняют пектиновые вещества. Особенно важную и до конца еще не изученную роль играют сложные У в образовании специфических клеточных поверхностей и мембран. Так, гликолипиды — важнейшие компоненты мембран нервных клеток, липополисахариды образуют наружную оболочку грамотрицательных бактерий. У клеточных поверхностей часто определяют явление иммунологической специфичности, что строго доказано для групповых веществ крови и ряда бактериальных антигенов. Имеются данные, что углеводные структуры принимают участие также в таких высокоспецифичных явлениях клеточного взаимодействия, как оплодотворение, "узнавание" клеток при тканевой дифференциации и отторжении чужеродной ткани и т.д.

Практическое значение углеводов. У составляют большую (часто основную) часть пищевого рациона человека (см. Питание). В связи с этим они широко используются в пищевой и кондитерской промышленности (крахмал, пектиновые вещества, агар). Их превращения при спиртовом брожении лежат в основе процессов получения этилового спирта, пивоварения, хлебопечения; др. типы брожения позволяют получить глицерин, молочную, лимонную, глюконовую кислоты и др. вещества. аскорбиновая кислота, сердечные гликозиды, углеводсодержащие антибиотики, гепарин широко применяются в медицине. Целлюлоза служит основой текстильной промышленности, получения искусственного целлюлозного волокна, бумаги, пластмасс (см. Этролы), взрывчатых веществ (см. Нитраты целлюлозы) и др.

Важнейшие вопросы химии и биохимии У— усовершенствование методов установления строения и синтеза природных У, выяснение связи между их структурой и функцией в организме, а также путей биосинтеза — разрабатываются и биохимическими научными центрами наряду с др. актуальными проблемами органической химии, биохимии и молекулярной биологии. Исследованиям только в области У посвящены специализированные международные издания: ежегодник "Advances in Carbohydrate chemistry and biochemistry" (c 1945) и журнал "Carbohydrate research" (c 1965). см. также статьи Брожение, Соединения природные, Углеводный обмен, фотосинтез.

Лит.: углеводов, М., 1967; Методы химии углеводов, пер. с англ., М., 1967; Гликопротеины (т. 1—2), пер. с англ., М., 1969; Carbohydrates, ed. by G. О. AspinalI, L. — Baltimore, (1973); Industrial gums, eds. R. L. Whistler and J. . Bemiller, 2 ed., . . — L., 1973.

А. И. Усов.

|

Для поиска, наберите искомое слово (или его часть) в поле поиска

|

|

|

|

|

|

|

Новости 06.02.2026 04:49:58

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|